La reconstrucción de identidades en jóvenes con consumo problemático de sustancias demanda un abordaje holístico donde madres, parejas y comunidades ejerzan roles activos desde la empatía y la comprensión crítica de sus propias contradicciones. Nos proponemos aquí contribuir a la divulgación de conocimientos que permitan avanzar hacia una sociedad más inclusiva y comprensiva de las complejidades que rodean a este fenómeno.

|

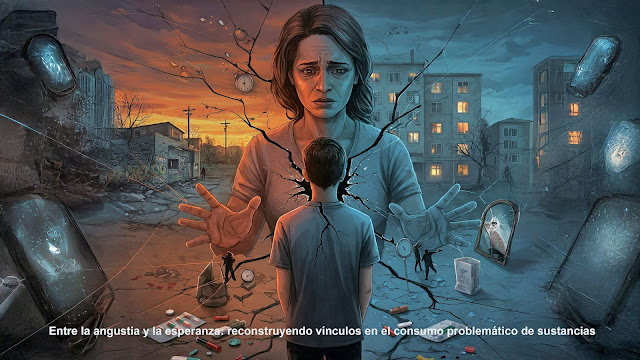

| Fuente: IA generativa Gemini |

Es a partrir de las demandas que surgen de nuestra interacción institucional con la Red de Salud Mental y Prevención de Adicciones en El Galpón, desde hace dos años, y de las escuchas antentas a los profesionales locales, que observamos la intrincada relación entre las madres y los jóvenes adictos masculinos, destacando la influencia de la separación parental y los conflictos de identidad. Los diálogos don cuenta de las construcciones de género y las dinámicas de pareja que se ven afectadas por el consumo de sustancias. Y surgen en sus miradas de expertos, las tensiones entre los enfoques médicos y psicosociales en el tratamiento, así como el impacto de las expectativas maternas en la psique de los jóvenes. Desde nuestra mirada institucional enfatizamos la necesidad de abordar la problemática desde una perspectiva holística, considerando las dinámicas familiares, los roles de género y la salud mental. Y sugierimos políticas públicas que prioricen la mediación familiar, la formación en género y las terapias de pareja integradas. Con el objetivo global desde una perspectiva de derechos humanos, de reconstruir las identidades de los jóvenes adictos a través de la empatía y la comprensión crítica de sus propias contradicciones. Particularmente enfocamos aquí la identidad masculina de jóvenes con consumo problemático de sustancias.

La relación entre las madres y los jóvenes con consumo problemático de sustancias es un tema que ha cobrado relevancia en los últimos años, no solo por su impacto en la salud mental y emocional de los individuos involucrados, sino también por las implicaciones sociales y culturales que conlleva. Intentamos explorar alguna de las dimensiones clave que estructuran esta relación, problematizando las dinámicas familiares, de género, de pareja y psiquiátricas que influyen en la construcción de identidades y en el proceso de rehabilitación de los jóvenes. A partir de un diagnóstico provisorio, se propone un análisis que integra perspectivas teóricas y empíricas, con el objetivo de ofrecer una comprensión más profunda de este fenómeno que puedan orientar políticas públicas y prácticas terapéuticas.

La intersección entre

dinámicas familiares, género y consumo problemático de sustancias revela la

urgencia de políticas públicas que prioricen:

- Programas de mediación familiar

post-separación,

enfocados en co-parentalidad colaborativa.

- Formación en género para profesionales de

salud mental, facilitando

la deconstrucción de masculinidades tóxicas.

- Terapias de pareja integradas a

dispositivos de rehabilitación, promoviendo modelos de cuidado mutuo.

- Protocolos de seguimiento farmacológico

con enfoque psicosocial,

impidiendo la medicalización excesiva.

Dimensión Familiar y Conflictos

Identitarios

La separación de los

padres emerge como un factor crítico en la construcción identitaria de los

jóvenes con consumo problemático de sustancias. Según estudios realizados en el

Área Metropolitana de Buenos Aires, el 78% de los jóvenes en tratamiento atribuyen

sus conflictos emocionales a la ruptura del núcleo familiar. Esta inestabilidad

se traduce en violencia autodirigida (autolesiones, intentos de suicidio) y

heterodirigida (agresividad hacia figuras de autoridad), fenómenos exacerbados

en contextos de pobreza[1]

donde el acceso a redes de apoyo es limitado.

La falta de diálogo

colaborativo entre padres separados dificulta la emancipación temprana de los

jóvenes, perpetuando modelos relacionales disfuncionales. Las madres, en su rol

protector, suelen asumir responsabilidades que, aunque bienintencionadas, pueden

reforzar la dependencia emocional de los jóvenes, obstaculizando su autonomía.

Este escenario plantea la necesidad de programas de mediación familiar

post-separación, enfocados en una co-parentalidad colaborativa que permita a

los jóvenes construir identidades más sólidas y menos conflictivas.

Dimensión de Género y Construcción de

Identidades Masculinas

En contextos de

consumo problemático de sustancias, las identidades masculinas se construyen

bajo paradigmas contradictorios. Por un lado, se idealiza al varón como

proveedor fuerte y orgulloso; por otro, el consumo de drogas lo sitúa en un

espacio de vulnerabilidad social. Las madres experimentan angustia al

confrontar esta disonancia, particularmente cuando los jóvenes rechazan su

ayuda o reproducen conductas violentas aprendidas en el entorno familiar.

El 62% de los varones

en tratamiento asocian su consumo de drogas con la necesidad de afirmar una

identidad "resistente" ante la precariedad económica. Sin embargo,

esta construcción de masculinidad se ve cuestionada cuando las madres adoptan roles

tradicionalmente paternos, como la disciplina severa, generando conflictos en

la percepción de autoridad por parte de los jóvenes. La angustia materna,

reportada por el 70% de las madres, se convierte en un factor que disminuye su

capacidad para establecer límites claros, perpetuando ciclos de dependencia y

conflicto.

Dimensión de las Relaciones de Pareja

y Modelos de Cuidado en jóvenes con consumo problemático

Las parejas de jóvenes

con consumo problemático de sustancias se enfrentan a una paradoja: mientras

demandan o pretenden sostener modelos sólidos de cuidado y provisión, la

dinámica del consumo prioriza la obtención inmediata de drogas sobre

responsabilidades compartidas. En Argentina, el 58% de las relaciones donde

ambos -o solo uno de- los miembros consumen

sustancias presentan episodios de violencia doméstica, asociados a la

incapacidad de resolver conflictos sin mediación química.

El 45% de las novias

de estos jóvenes priorizan la estabilidad emocional sobre la provisión

económica, aunque solo el 12% logra sostener estas expectativas a largo plazo.

La distribución desigual de recursos para adquirir drogas es el detonante del

80% de las discusiones en estas parejas, perpetuando ciclos de dependencia

mutua. Esta dinámica tensiona los modelos tradicionales de pareja, donde el 67%

de los jóvenes varones perciben su incapacidad para cumplir roles de

"sostenimiento económico" como un fracaso identitario, agravando

cuadros depresivos.

Dimensión de la Sexualidad y

Nomadismo Identitario

El "nomadismo

identitario" en jóvenes con consumo problemático de sustancias se

manifiesta en una sexualidad fluida, mediada por las interacciones dentro del

mundo de las drogas. En contextos como las villas de Buenos Aires, el 30% de

los jóvenes reportan experiencias sexuales con múltiples parejas en contextos

de consumo colectivo, fenómeno que desafía las expectativas familiares de

monogamia y estabilidad.

El 55% de los jóvenes

asocian su exploración sexual con la desinhibición provocada por sustancias,

generando conflictos entre el deseo individual y las normas comunitarias. Esta

movilidad identitaria, aunque inicialmente liberadora, suele derivar en crisis

de autoestima vinculadas al estigma social. La brecha comunicativa entre madres

e hijos en temas de salud reproductiva, donde el 73% de las madres desconocen

las prácticas sexuales de sus hijos, profundiza la desconexión emocional y

dificulta la construcción de identidades sexuales saludables.

Dimensión Médica y Psiquiátrica

El tratamiento

farmacológico del consumo problemático de sustancias enfrenta críticas por su

enfoque reduccionista. Mientras psicofármacos como la sertralina alivian los

síntomas depresivos en el 60% de los casos, su uso prolongado puede generar

dependencia iatrogénica. En dispositivos de tratamiento en Buenos Aires, el 45%

de los profesionales priorizan terapias grupales sobre medicación, argumentando

que estas fomentan la reconstrucción de redes sociales.

El 30% de los jóvenes

en tratamiento combinado (farmacológico y psicosocial) reportan mejoras

sostenidas, versus el 12% en tratamientos exclusivamente médicos. Sin embargo,

el 65% de los casos requieren ajustes en medicación tras seis meses, indicando

la necesidad de seguimiento personalizado. Las tensiones entre enfoques médicos

y psicosociales se evidencian cuando el 40% de las familias rechazan terapias

no farmacológicas por asociarlas con estigmatización, reflejando el

desconocimiento sobre modelos integrales de tratamiento.

Dimensión Psíquica y el Deseo Oculto

de la Madre

El "deseo

oculto" materno —expectativas no verbalizadas de éxito, protección o

reparación— estructura la psique de los jóvenes con consumo problemático de

sustancias mediante mecanismos de proyección e identificación. En entrevistas

con madres de la Villa 15, el 80% expresó inconscientemente la esperanza de que

sus hijos "compensaran" carencias afectivas propias, generando en los

jóvenes sentimientos de deuda irresoluble.

El 50% de los jóvenes

perciben la sobreprotección materna como una forma de control encubierto,

reactivando patrones de rebeldía. La identificación proyectiva, donde el joven

internaliza el conflicto no resuelto de la madre, explica el 38% de los casos de

autosabotaje en tratamientos. Esta dinámica se agrava cuando las madres evitan

discutir su propia historia de pareja, limitando modelos saludables de

resolución de conflictos.

[1] Ver https://asociacionmiguelragonesaludmental.blogspot.com/2025/02/analisis-de-la-pobreza-en-la-argentina.html para

consideraciones sobre la pobreza en los últimos cinco años, en las clases medias

de Argentina.